Portada

Monstruo sombrío: la corrupción y su reinado eterno en la República Dominicana

La corrupción, ese monstruo de múltiples cabezas que devora la esperanza y se alimenta de la impunidad, ha sido una sombra persistente sobre la República Dominicana, arrastrándose sobre su historia como un espectro eterno. La nación, con sus cielos de promesas rotas y sus caminos llenos de ilusiones que se desvanecen, fue engullida por este mal insaciable, cuyo aliento podrido impregna la memoria colectiva, llevándose consigo los sueños de generaciones enteras.

Cada capítulo oscuro de la historia dominicana lleva impresa la huella de este monstruo invisible, del que muy pocos se atrevieron a hablar, pero que todos temieron. Desde las primeras gestas de poder, la corrupción, como un veneno lento pero letal, se infiltró en cada rincón, marcando el paso de gobiernos, militares, empresarios, y sobre todo, del pueblo que no podía escapar de sus garras.

A finales del siglo XIX, la República Dominicana se encontraba en una etapa de fragilidad institucional, donde la inestabilidad política era moneda corriente. Y en medio de este caos, la corrupción floreció con una fuerza casi natural, como si fuera el propio sistema el que la incubara.

En 1900, Horacio Vásquez, un joven de apenas 26 años, se encontró en el epicentro de esta tragedia nacional. Defensor ferviente de un gobierno que ya estaba teñido de sombras, Vásquez se vio atrapado en una danza macabra de ambiciones personales, traiciones y alianzas. Era la Revolución de Moya, esa rebelión que movió los cimientos de La Vega, la que lo catapultó al frente de un país sumido en la confusión.

Pero la corrupción no esperó a que las historias de ese joven político se escribieran con tinta limpia; ya estaba impregnada en las entrañas del poder. La conspiración que dio fin a la vida del dictador Ulises Heureaux (Lilís) en 1899 fue solo el inicio de una ola de intereses entrelazados, de puñaladas por la espalda y promesas vacías.

Horacio Vásquez, impulsado por sus propios intereses y los de su familia, no dudó en aliarse con Ramón Cáceres, su primo, quien encontraba en el régimen de Lilís la figura de quien había asesinado a su propio padre. El veneno de la corrupción, mezclado con la sed de venganza y poder, destilaba su néctar mortal en cada paso.

El gobierno provisional de Vásquez, aunque efímero, fue una muestra de lo que estaba por venir. Durante su mandato de transición en 1899, convocó elecciones plebiscitarias, un paripé en el que solo existía un candidato: Jiménez. Sin embargo, como siempre ocurre cuando se deja crecer la ambición, el primer roce de distanciamiento entre Vásquez y Jiménez se transformó rápidamente en una ruptura abierta. La codicia por el poder fue el preludio de la insurrección de 1902, cuando Vásquez, con la astucia de un hombre que sabía jugar con los hilos de la política, derrocó a Jiménez y se adueñó del país con el título de “Presidente Provisional”.

Pero en el interior de esa «provisionalidad», la corrupción echó raíces profundas. Fue un festín para quienes sabían mover los hilos en la penumbra del poder. Aquellos que se alineaban con Vásquez se hicieron con cargos vacíos, sin ningún propósito real, más allá de alimentar la maquinaria corrupta que se había puesto en marcha. «Botellas», así les llamaban: puestos sin función, pero que servían para llenar los bolsillos de unos pocos. La administración pública, contaminada por la ineficiencia y la deshonestidad, se convirtió en un caldo de cultivo de favores y sobornos.

El derroche, la deuda, y el despilfarro gobernaban el país como una plaga. Cada contrato firmado no era para el bienestar del pueblo, sino para engordar las arcas de una élite que ya había aprendido a sacar provecho de la miseria ajena.

El país, como una nave que no lograba encontrar su rumbo, se sumió en un mar de deudas. En 1924, con la intervención de las tropas estadounidenses, Horacio Vásquez regresó al poder, pero la corrupción seguía como una sombra.

Durante la época, las constante inestabilidad política impidió el desarrollo de una administración pública organizada. En consecuencia, esta se caracterizó por elevados niveles de corrupción y dispendio. Lo anterior contribuyó al incremento del déficit fiscal de la nación, motivando una política de endeudamiento y la primera ocupación estadounidense (1916-1924).

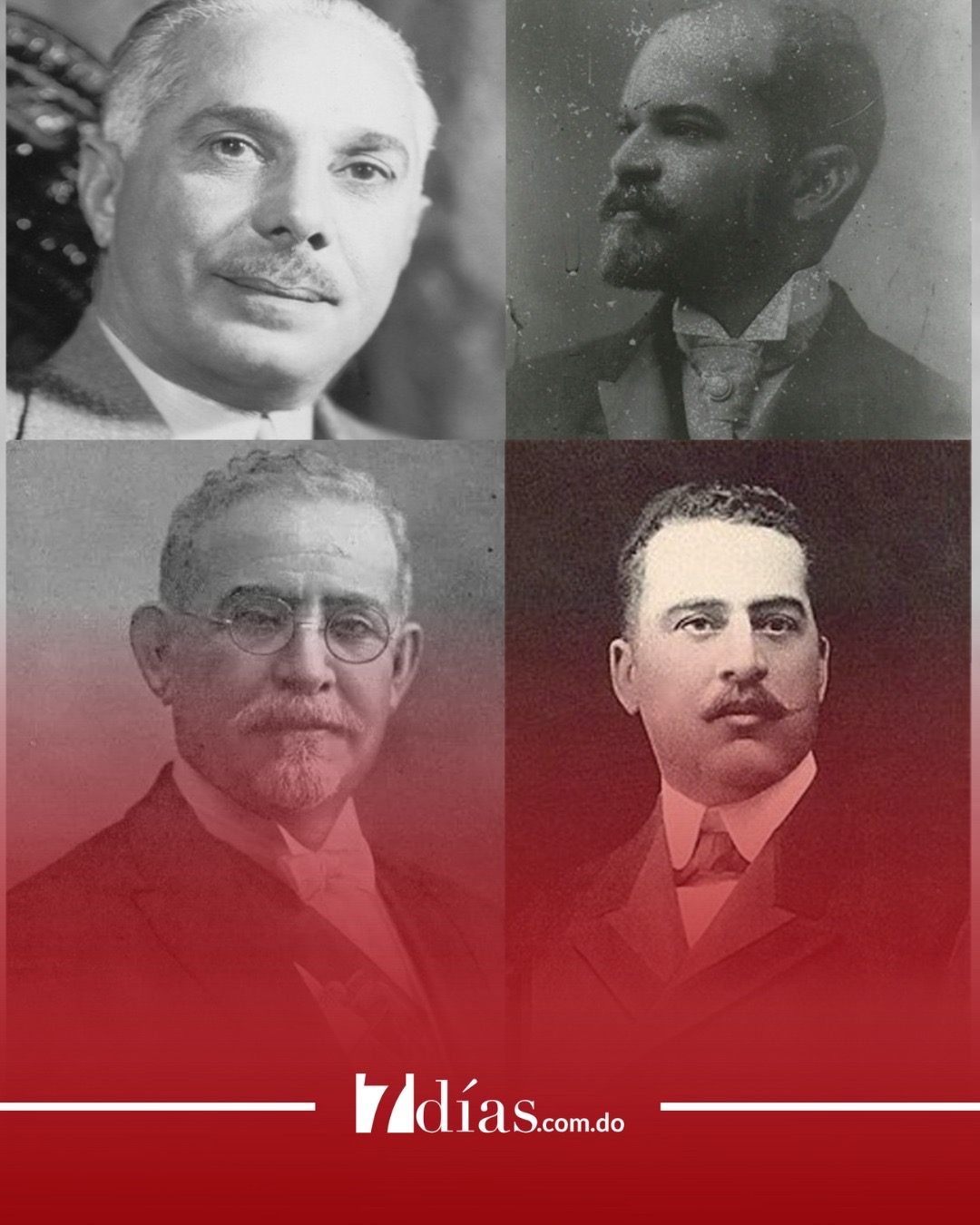

La Tercera República (1924-1965) Horacio Vásquez, Rafael Estrella Ureña, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Jacinto Peynado, Manuel de Jesús Troncoso, Héctor Trujillo, Joaquín Balaguer, Rafael Bonnelly, Juan Bosch, Víctor Elby Viñas Román, Emilio de los Santos, Donald Reid Cabral, Desde el 30 de abril de 1965 hasta el 3 de septiembre de 1965 la República Dominicana fue ocupada por segunda ocasión por Estados Unidos.

En el período llamado Primera República de 1944-1961 alcanzaron el poder Pedro Santana, Manuel Jiménez González, Buenaventura Báez, Manuel de Regla Mota, José Desiderio Valverde, en la Segunda República 1863-1924 José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, Benigno Filomeno Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo, Ignacio González Satín, Buenaventura Báez, Ulises Francisco Espallat, Marco Antonio Cabral, Cesáreo Guillermo y Bastardo, Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Eulises Heureaux, Wenceslao Figuereo, Horacio Vásquez, Alejandro Woss y Gil, Carlos Felipe Morales Languasco, Ramón Cáceres, Eladio Victoria, Adolfo Alejandro Nouel, José Bordas Valdez, Ramón Báez Machado y Juan Isidro Jiménez, desde 1916 hasta 1924 la República Dominicana fue ocupada por primera vez por los Estados Unidos, Francisco Henríquez y Carvajal y Juan Bautista Vicini Burgos 1916-1924.

Sin embargo, sería en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo donde la corrupción alcanzaría su máximo esplendor. El régimen de Trujillo, que duró más de tres décadas, institucionalizó la corrupción de tal manera que no solo fue una característica del gobierno, sino el motor que impulsó todo el sistema. Trujillo utilizó su posición de poder no solo para perpetuarse en el cargo, sino también para acumular riqueza de manera desmedida. Empresas controladas por él y su familia dominaban sectores claves de la economía, como el azúcar, el tabaco y las telecomunicaciones. La concentración de la riqueza y el poder en manos de Trujillo y sus allegados creó una élite que se benefició del despilfarro de los recursos públicos.

Bajo Trujillo, el control de la política y la economía estuvo marcado por el clientelismo, el soborno y el cohecho. Los funcionarios públicos recibían favores y sobornos a cambio de contratos, concesiones comerciales y obras públicas. La lealtad al régimen se compraba con el oro del Estado, mientras la disidencia se silenciaba a través de la represión brutal. La vida de la mayoría de los dominicanos, sumidos en la pobreza, se contrastaba con el derroche y la ostentación de una dictadura que no solo manipulaba el poder político, sino también los medios de comunicación, creando una imagen de invulnerabilidad.

A finales del siglo XIX, la tendencia al caudillismo y la fragilidad institucional favorecieron la consolidación de un sistema marcadamente presidencialista. Dicha tendencia contribuyó a un modelo de gestión centralizado en el cual el Gabinete establecía las prioridades gubernamentales y los medios para su consecución.

José Molina Ureña, Presidente provisional (golpe de Estado) Francisco Caamaño Deñó, Pedro Bartolomé Benoit Presidente de la Junta Militar y Antonio Imbert Barrera (Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional), desde el 31 de agosto de 1965 hasta el 2 de septiembre de 1965 sin jefe de Estado y Héctor García Godoy del 1965 al 1966.

La dictadura de Trujillo, en particular, representó la cúspide de este fenómeno. La corrupción no solo era tolerada, sino que era el medio por el cual se sostenía el régimen. Trujillo se erigió no solo como dictador, sino como el dueño de un país, donde cada contrato, cada recurso, cada riqueza pasaba por sus manos y las de su familia.

La represión brutal de la disidencia, el soborno sistemático, el clientelismo y la desvergüenza se convirtieron en las armas de un poder que se sostuvo gracias a la impunidad y al miedo. La corrupción fue el pilar fundamental que permitió que el régimen de Trujillo durara más de tres décadas.